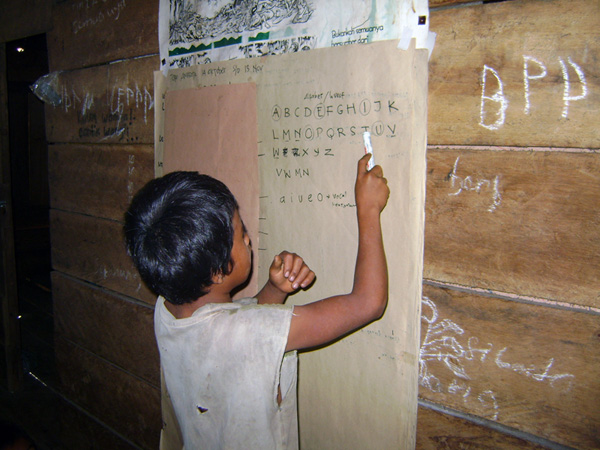

Kegiatan pendidikan di Skola Lipu. Selain diajarkan baca tulis hitung (calistung), mereka juga diajarkan Bahasa Indonesia dan matematika. Foto: Dokumentasi YMP

Skola Lipu berarti Sekolah Kampung. Adalah Yayasan Merah Putih (YMP) yang memperkenalkan model pendidikan alternatif ini bagi komunitas adat Tau Taa Wana yang hidup di belantara hutan Sulawesi Tengah sejak 2005. Komunitas ini tersebar di Kabupaten Tojo Una-una, Banggai, dan Morowali. Yang paling dekat yang berada di Kabupaten Tojo Una-una, itu juga harus naik ojek sekitar dua jam.

Manajer Lapangan YMP wilayah Kabupaten Tojo Una-una, Badri Djawara, menceritakan hadirnya sekolah ini di Tojo Una-una. Berangkat dari diskusi panjang YMP dengan masyarakat Tau Taa Wana di Banua Bale yaitu rumah besar -beratap rumbia, berlantai bambu, yang bagian samping dan depan dindingnya tertutup setengah- maka terwujudlah sekolah ini.

Ketika itu, perwakilan dari sembilan lipu bermusyawarah (mogombo) di Banua Bale membahas segala persoalan yang dialami komunitasnya. YMP hadir sebagai fasilitator dan mendokumentasikan kegiatan. Dalam diskusi itu diketahui, mereka kesulitan mengakses layanan sosial, ekonomi dan politik dari pemerintah setempat karena tempat tinggal mereka yang terpencil.

“Tidak ada program layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan ekonomi, yang menjangkau lipu-lipu yang berada di hilir Sungai Bulang. Ini karena kondisi jalan yang sulit dan berbukit,” kata Badri.

Selain faktor geografis, masalah lainnya adalah mereka sering dibohongi. “Jika turun ke kota menjual hasil bumi, mereka kerap merugi karena tidak paham hitung-menghitung,” jelasnya.

Memang, akhir 1990-an pemerintah telah membangun Sekolah Dasar Desa Bulan Jaya, desa transmigrasi dekat Lipu Mpoa di Tojo Una-una, untuk memenuhi pendidikan anak-anak transmigran dan anak-anak komunitas Tau Taa Wana.

Namun, komunitas adat ini enggan menyekolahkan anaknya. Bukan karena tidak menginginkan pendidikan, tapi karena sekolahnya yang sulit dijangkau. Dibutuhkan waktu dua jam berjalan kaki tanpa infrastruktur jalan yang memadai. Para orang tua khawatir, bila anaknya harus berjalan kaki menelusuri bukit dan sungai setiap hari menuju sekolah.

Permasalahan ini ternyata belum usai, saat tiba di sekolah pun, anak-anak Taa Wana mengalami kesulitan beradaptasi. Yang paling terasa adalah, mereka kesulitan memakai sepatu, seragam sekolah, serta dasi. Hal yang tidak biasa mereka kenakan.

Hal lainnya adalah masyarakat Tau Taa Wana masih berladang jauh sehingga harus menetap tiga bulan saat musim tanam (momuya) dan dua bulan saat musim panen (momota).

Akhirnya, rekomendasi dari musyawarah tersebut adalah mereka menginginkan model pendidikan yang fleksibel sesuai potensi dan karakteristik lingkungannya. Dari latar ini, YMP membuat Skola Lipu sebagai pendidikan alternatif yang informal, tanpa gedung khusus, tenaga guru tidak berijazah, serta murid yang tidak berseragam.

Awalnya, proses belajar ini mendapat tanggapan beragam. Ada yang menilai positif sebagai kegiatan pendidikan namun ada juga yang mencurigai karena dinilai ilegal dan menyalahi kebiasaan dunia pendidikan. “Tidak hanya dari masyarakat awam, tetapi juga dari pemerintah daerah yang mengurusi pendidikan,” ujar Badri.

Namun, pengiat YMP tidak peduli. Diskusi dan sosialisasi terus dilakukan mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten. Berbagai seminar juga dilakukan dalam kurun waktu 2006-2010 dengan melibatkan praktisi pendidikan, akademisi, dan pemerintah. Di tingkat komunitas, Tau Taa Wana sebagai pelaksana Skola Lipu melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas masyarakat khususnya guru.

Anak-anak sedang belajar di Skola Lipu. Mereka juga diajarkan tentang organisasi dan kearifan lokal. Foto: Dokumentasi YMP

Pertengahan Juli 2009, YMP selaku penanggung jawab Skola Lipu mendapat undangan dengar pendapat dari DPRD Tojo Una-una. Agendanya membahas Skola Lipu. Rapat dipimpin oleh Mohammad Afnan Rahmad, dan dihadiri oleh Bupati Tojo Una-una Damsik Ladjalani beserta Dinas Pendidikan Touna. Setelah mendapat penjelasan, Damsik Ladjalani paham dan berjanji akan memperhatikan masyarakat adat Tau Taa Wana terlebih Skola Lipu.

Pada 2010, Damsik Ladjalani menyepakati penyelenggaraan Skola Lipu yang termuat dalam Nota Kesepahaman Nomor: 4219/254/PERLUM dan Nomor: 003/MOUKA-YMP/V/ 2010 tentang penyelenggaraan Sklola Lipu sebagai satuan pendidikan layanan khusus dengan jalur informal pada masyarakat Tau Taa Wana. Kemudian, tanggal 18 Juli 2011 Bupati menandatangani Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang pengakuan dan perlindungan penyelenggaraan Skola Lipu pada masyarakat hukum adat Tau Taa Wana.

Garis besar Perbup 13 ini adalah, Skola Lipu tidak sekadar memenuhi kewajiban baca, tulis, dan hitung pada anak didik. Tapi, sebagai pendidikan berbasis komunitas pada masyarakat hukum adat Tau Taa Wana guna mengembangkan kemandirian komunitas dengan mengembangkan nilai budaya, kearifan lokal, adat istiadat, dan pelestarian lingkungan.

“Secara teknis, kurikulum dan silabus Skola Lipu disusun bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tojo Una-una. Kurikulum direvisi guna penyesuaian dengan Peraturan Bupati yang melibatkan staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tadulako MHR. Tampubolon,” terang Badri

Hingga saat ini, kata Badri, sudah ada sembilan Skola Lipu yang dikembangkan di daerah Sungai Bulang masing-masing di Lipu Mpoa, Ueveau, Salumangge, Kablenga, Vatutana, Lengkasa, Bone Paratambung, Sikoi, Ratovoli. Total muridnya saat ini adalah 150 siswa.

Sungai Bulang adalah salah satu aliran sungai yang panjangnya sekitar 42,17 km dengan lebar antara 30-60 m. Secara administratif, masuk dalam tiga kabupaten yaitu Tojo Una-una, Morowali, dan Banggai.

Sejak hadirnya Skola Lipu, sebagian besar anggota komunitas Tau Taa Wana sudah dapat membaca dan menulis. Proses belajarnya juga unik. Kadang dilakukan di kolong rumah ladang, di halaman rumah, tak jarang di sela menumbuk padi. Peserta belajar dapat menjadi guru bagi teman belajarnya. Bagi mereka setiap tempat adalah ruang belajar.

Menurut Badri, sedikitnya ada dua staf YMP yang mendampingi kegiatan pendidikan alternatif ini. Mereka berada di lapangan dua hingga tiga bulan. Materi pelajaran ada yang bersifat umum seperti baca, tulis, hitung, serta Bahasa Indonesia, dan matematika. Ada juga pelajaran lingkungan, organisasi, dan eksplorasi kearifan lokal. “Bagi yang berusia 15 tahun ke atas akan diajarkan tentang hukum, lingkungan, hutan, dan tanah,” jelasnya.

Karakteristik sosial

Azmi Siradjudin, Koordinator Program Hutan dan Iklim Yayasan Merah Putih, menambahkan jika dilihat dari karakteristik sosialnya Tau Taa Wana atau dikenal dengan To Wana, dikategorikan sebagai “Masyarakat Adat”.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah Undang-undang disebut sebagai “Masyarakat Hukum Adat” tetapi Kementerian Sosial lebih senang menamakannya “Komunitas Adat Terpencil” (KAT). Yaitu, kelompok sosial budaya yang besifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Menurut Azmi, apapun istilah yang di pakai, yang pasti karakteristik sosial yang digambarkan oleh seluruh pengguna istilah tersebut, menandai komunitas Tau Taa Wana ini. Meski, pola interaksinya mulai cenderung terbuka. “Tapi, umumnya komunitas adat Tau Taa berbentuk komunitas kecil, homogen, dengan pranata sosial yang bertumpu pada lembaga kekerabatan,” terangnya.

Saat ini, sekitar 3.000-an kepala keluarga tersebar di 23 lokasi dalam wilayah Kecamatan Ampana Tete dan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una, serta Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali. Dari jumlah itu, sebanyak 1.161 kepala keluarga sudah tersentuh program pemberdayaan, selebihnya belum.

Mereka terbiasa hidup harmoni dengan alam. Kepada alam mereka bersikap ramah, tidak merusaknya. Filosofi mereka, gunung adalah badan atau kehidupan sementara sungai adalah jiwa. “Mereka tidak ingin merusak hutan dan sungai karena akan merusak badan dan jiwa mereka,” pungkas Azmi.

Di Skola Lipu, bagi yang berusia 15 tahun ke atas akan diajarkan tentang hukum, lingkungan, hutan, dan tanah. Foto: Dokumentasi YMP

Tulisan ini hasil kerja sama Mongabay dengan Green Radio

Yuk, Intip Skola Lipu di Komunitas Tau Taa Wana was first posted on August 24, 2014 at 4:46 am.