Larva-larva lebah, mengambang di baskom besar. Bercampur bersama potongan sayuran, dan sagu yang bulat. Diaduk sebentar meratakan bumbu. Asap mengepul. Ini kapurung–penganan khas Luwu, siap dinikmati.

Kapurung dengan lauk utama telur lebah, tak boleh dibiarkan dingin. Berbeda dengan kapurung ayam, atau ikan. Kapurung lebah dingin membuat lemak naik, menutupi permukaan. Langit-langit mulut, bibir dan lidah akan penuh lemak.

Tak hanya kapurung, telur-telur lebah biasa juga jadi pepes. Dibungkus dengan daun pisang lalu dipanggang. Bagi sebagian besar orang Luwu, kapurung dan pepes lebah adalah santapan yang ditunggu-tunggu. Saat ini, mencari lebah hutan sangat sulit, harus memasuki hutan, menapak gunung-gunung tinggi, bahkan menjajal tepi jurang.

Biang kerok

Dulu, saya beberapa kali mengikuti perburuan lebah. Biasa malam hari. Seorang pawang lebah akan ritual kecil. Memegang batang pohon tempat lebah bersarang, dan mengusap-usap. Kadang badan dilumuri minyak tanah.

Pawang lebah itu memanjat pohon. Membawa obor besar dari gulungan daun kelapa kering, kain atau karung goni. Saat mulai dekat sarang, pawang akan menyalakan obor. Membakar sarang lebah.

Kelompok lain yang menunggu di bawah pohon biasa ikut menyalakan api, membuat asap pekat agar lebah cepat terbang. Tak butuh waktu lama, dengan api yang membara dari obor, lebah mudah terpanggang dan menghilang. Atau sebagian melarikan diri.

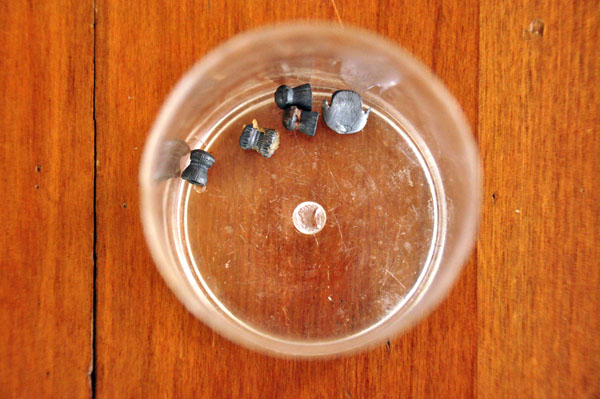

Sarang lebah yang berwarna kecoklatan menjadi kehitaman. Pawang menyanyat rumah lebah dengan parang tajam. Memilah-milah menjadi beberapa potongan lalu dimasukkan ke ember.

Di bawah pohon kru lain, membawa menjauh. Bunyi dengung lebah dengan sayap terpanggang begitu memilukan. Mengelinjang dan berusaha terbang. Sarang-sarang lebah diteliti. Kamar tempat madu diperas dengan tangan. Tempat kotoran ( persediaan makanan dari tepung sari tanaman) dibuang. Telur (larva) disisihkan jadi makanan.

Siang hari, ratusan bahkan ribuan lebah tergeletak. Hangus.

Ramah lebah

Berbeda dengan perburuan madu di hutan pendidikan Universitas Hasanuddin, Desa Bengo-bengo, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Peneliti Lebah Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Mappatoba Sila, bersama beberapa rekan mengembangkan penangkaran lebah Apis trigona dengan ramah.

Saya mengunjungi penangkaran itu pekan lalu. Rumah-rumah buatan dari kotak-kotak kayu dijejer 17 buah. Pada bagian atas diberi topi petani, untuk melindungi dari sengatan matahari langsung.

Ketika atas kotak dibuka, beberapa lebah trigona berukuran kecil seperti semut merah, beterbangan. Hinggap di rambut dan lengket di kulit.

“Trigona suka dengan warna hitam dan takut air,” kata Stanislaus Ghaji, peneliti dan instruktur penangkar lebah trigona, Universitas Hasanuddin Makassar. Sebelum membuka kotak , katanya, mesti membasuh topi dan beberapa bagian tubuh dengan air.

Dia membuka beberapa kotak dan mencari struktur sarang yang masih terbangun. “Coba lihat. Yang berpendar-pendar seperti air dan berkilau itu bakal madu. Yang kuning telur dan bagian kuning lain simpanan makanan. Mereka membangun dan membuat bilik dengan teratur.”

Memegang sarang lebah trigona seperti lem yang mulai padat. Kenyal. Berwarna coklat muda. Menurut Stanislaus, bahan lengket itulah yang dikenal dengan prupolis. Bahan ini dikumpulkan dari getah bunga, buah atau pohon. Lebah membawa dengan menempelkan di kaki dan memintal secara cermat.

Dimana tempat tempat kotoran lebah? Stanislaus membuka kotak lain dan menemukan sarang yang ditinggalkan. Warna mulai coklat kehitaman. “Ini adalah simpanan makanan. Simpanan makanan ini terbuat dari tumpukan tepung sari yang menempel di lebah,” katanya.

Padahal, lebah tak pernah membuang kotoran dalam sarang. “Ini mahluk yang benar-benar bersih.”

Trigona adalah jenis lebah madu yang dikenal luas namun peternak kurang tertarik, karena produksi kecil. Padahal, khasiat buat bahan medis sangat baik.

Trigona menghasilkan dua produk unggul, yakni prupolis, sebagai bahan anti oksidan dan antibiotik. Bipret (tepung sari) untuk simpanan makanan–bahan formulasi produk medis, sebagai ramuan kecantikan dan campuran makanan-minuman.

Untuk itu, melalui teknik penangkaran ramah, madu lebah tak semua diambil. “Di Vietnam, mereka sudah melakukan, bahkan memberikan pemahaman pada pemburu lokal menyisakan madu. Aturannya, hanya boleh 2/3 madu. Jadi lebah dengan sisa makanan masih bertahan lama. Bahkan setiap mengambil madu, lebah tak boleh mati,” kata Mappatoba.

Di Sulawesi Selatan, penangkaran lebah trigona sudah sejak pertengahan 2000-an di Masamba, Luwu Utara. Beberapa peternak lebah trigona, menjaga sumber pakan dan melestarikan, seperti pinang, tanaman palem, kelapa, puspa, rambutan, mangga dan hampir semua tumbuhan berbunga.

“Saat ini kita baru mampu menernak trigona untuk lebah lokal. Lebah lain teknologi dan kesiapan sumber daya belum memadai. Kalau di Jawa puluhan tahun lalu ada lebah Apis millevera sudah diternak. Ini lebah impor dari New Zealand.”

Persiapan paceklik

Saat musim bunga (di luar penghujan) yang berlangsung selama dua sampai tiga bulan, lebah memproduksi madu sebanyak-banyaknya. Madu ini, diperoleh dari proses panjang, melalui nektar bunga.

Mappatoba, menguraikan proses menghasilkan madu. Pada musim bunga, bersamaan muncul matahari lebah pemandu yang berjumlah ratusan keluar sarang. Lebah ini survei lapangan, mengitari ratusan kilometer mencari letak bunga melimpah. Ketika lebah pemandu menemukan titik bunga yang tepat, mereka kembali ke sarang.

Lebah pemandu, berkerumun di depan sarang mengikuti azimut matahari. Melakukan tarian lebah (dancing bee) dan mendengung keras. Lebah pekerja lapangan yang berjumlah ribuan ekor memperhatikan. “Dari tarian inilah, lebah pekerja lapangan akan tahu, apakah sumber pakan bunga jauh atau dekat.”

Lebah pekerja lapangan menuju titik pakan bunga. Mereka hinggap, mencelupkan badan ke tepung sari dan menjorokkan kepala menuju putik sari untuk mengisap nektar.

Saat menghisap nektar, lebah membuka mulut dan menjulurkan alat hisap probosis – seperti belalai gajah namun ukuran kecil. Nektar dibawa menuju kantong madu (honey sack) di bawah bagian dada. Ketika kantong penuh, lebah menuju sarang.

Di sarang, lebah pekerja lapangan membuka belalai dan lebah pekerja rumah tangga menghisap. Nektar ini dipindahkan dari satu sel ke sel lain, untuk mengurangi kadar air dari nektar.

Setelah kadar air nektar berkurang dan dianggap pas, lebah akan menutup dengan lapisan lilin. “Proses itu membutuhkan waktu tiga minggu. Inilah yang dikenal dengan madu matang.”

Nektar adalah cairan manis dari bunga. Pada waktu tertentu, bila tak ada serangga, nektar akan menguap. Pada sore hari muncul kembali. Kandungan nektar setiap bunga hanya beberapa tetes.

Lebah menghasilkan madu sebagai persiapan makanan saat paceklik. Madu ini menjadi bahan makanan pokok untuk ratu lebah agar terus hidup dan bertelur untuk menjada keberlangsungan koloni . “Jika pemburu lebah mengambil madu dengan membakar, lebah dan larva akan mati. Bisa dipastikan satu koloni punah,” kata Mappatoba.

Dalam setiap koloni, lebah antara 2.000 hingga 3.000 dengan satu ratu, ratusan raja (pejantan), ribuan pekerja lapangan, ribuan pekerja rumah tangga, dan penjaga sarang. (Bersambung)

Stanislaus (topi hitam) dan Hasrun peternak lebah trigona di Hutan Pendidikan Unhas tengah memeriksa pakan tambahan lebah. Foto: Eko Rusdianto

Para Pemburu dan Penghasil Madu (Bagian 1) was first posted on December 1, 2014 at 8:04 am.