![Inilah spesimen sikatan sulawesi yang dinyatakan sebagai jenis baru. Foto: Rahmadi Rahmad]()

Inilah spesimen sikatan sulawesi yang dinyatakan sebagai jenis baru. Foto: Rahmadi Rahmad

Penemuan jenis baru burung sikatan sulawesi atau Sulawesi streaked-flycatcher di Sulawesi Tengah pada penghujung November 2014, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi.

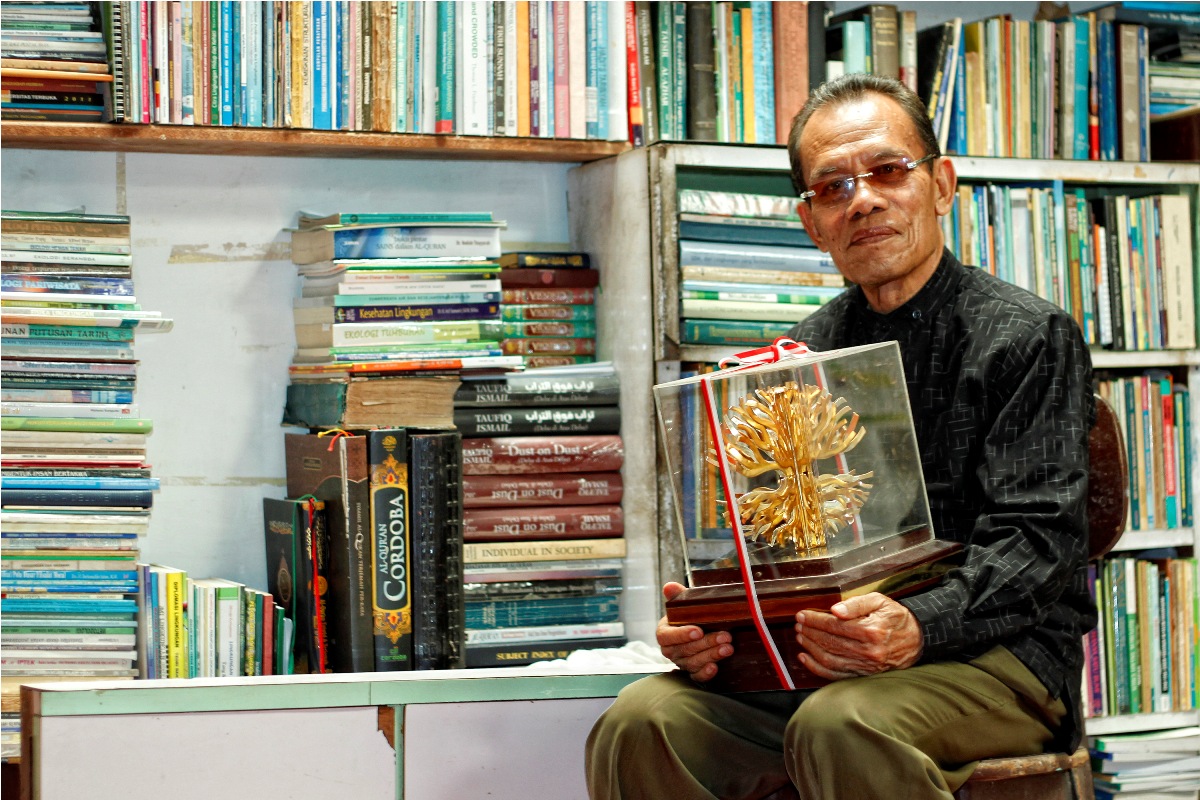

Dewi Malia Prawiradilaga, salah satu anggota tim peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang terlibat dalam penelitian tersebut, bersama tim gabungan dari Princeton University dan Michigan State University, kepada Mongabay Indonesia menceritakan pengalamannya tentang jenis burung bernama ilmiah Muscicapa sodhii ini.

Sikatan sulawesi merupakan jenis sikatan yang sekilas menyerupai sikatan burik (Muscicapa griseisticta) karena ukuran tubuhnya sekitar 12-14 cm dan warna bulu tubuh yang coklat keabu-abuan. Perbedaan mendasarnya terlihat dari sayap dan kedua ekornya yang lebih pendek. Selain itu, tenggorokannya yang berbintik dengan paruh agak miring merupakan ciri pembedanya.

Perjalanan waktu yang panjang, sejak pertama kali jenis tersebut dilihat tahun 1997 hingga akhirnya ditetapkan sebagai jenis baru yang dirilis dalam Jurnal Ilmiah PlosOne edisi 24 November 2014, merupakan proses penelitian yang sarat akan perjuangan.

Dewi sendiri bukanlah pendatang baru dalam dunia perburungan. Sejak awal 1980-an, Peneliti Utama di Pusat Penelitian Biologi LIPI ini sudah menekuni hal-ikhwal perburungan di Indonesia. Namanya juga identik sebagai ahli elang, mulai dari elang jawa (Nisaetus bartelsi) hingga elang flores (Nisaetus floris), pengidentifikasian jenis-jenis burung akan mudah dijawab olehnya.

Nama Malia, nama tengah Dewi, merupakan nama jenis burung Malia grata atau dikenal dengan malia sulawesi, burung endemik Sulawesi berukuran 28-29 cm, yang warna tubuhnya hijau zaitun. Apakah karena ada kesamaan nama, sehingga wanita berkaca mata ini menekuni perihal satwa bersayap tersebut?

Di sela kesibukannya, Dewi menceritakan pula tentang potensi ditemukannya jenis burung baru di Indonesia sebagaimana sikatan sulawesi, plus tantangan yang dihadapi di masa mendatang, di kantornya, Gedung Widyasatwaloka, LIPI, Cibinong Science Centre, Senin (1/12/2014)

Berikut petikan wawancaranya.

Mongabay: Setelah menunggu 17 tahun, akhirnya sikatan sulawesi ditetapkan sebagai jenis baru. Mengapa rentang waktunya begitu lama?

Dewi: Untuk memastikan suatu jenis burung dikatakan sebagai jenis baru secara ilmiah maka harus ada spesimennya terlebih dahulu yang disimpan di Museum Zoologicum Bogoriense-LIPI. Spesimen ini disebut holotype yang nantinya berperan sebagai pedoman guna menggambarkan ciri-ciri umum burung yang dicari tersebut mulai dari warna bulu, warna mata, hingga ukuran tubuh. Dengan kata lain, spesimen ini merupakan rujukan baku.

Nah, untuk dikatakan sebagai jenis baru, tentu saja burung tersebut harus berbeda dari kekerabatannya yang sudah dikenal di dunia ilmu pengetahuan. Perbedaan ini bisa dilihat mulai dari ciri fisik atau penampilannya, suara, hingga karakter DNA yang memang tidak sama.

Untuk sikatan sulawesi ini, memang, sebelumnya sudah ada yang melihatnya yaitu para pengamat burung baik pengamat lokal seperti Danang Dwi Putra dari Celebes Bird Club maupun pengamat burung asing yang sering berkunjung ke Sulawesi Tengah karena tertarik dengan keragaman burung yang ada.

Untuk membuktikan bahwa sikatan sulawesi tersebut memang jenis baru maka suatu ekspedisi diperlukan guna melihat langsung dan mengoleksi burung tersebut. Tentu saja, kegiatan ini memerlukan biaya, waktu, dan tenaga karena prosesnya yang tidak mudah. Terlebih untuk menemukan burung yang selalu terbang guna kebutuhan dijadikan spesimen. Ekspedisi ini tentunya bukan hal yang gampang.

Karena itu, sebelum ekspedisi dilakukan, saya meminta Pak Danang melakukan survei awal untuk mencari lokasi pergerakan burung tersebut. Tujuannya adalah, saat ekspedisi dilakukan, kawasan yang dijelajahi tidak terlalu luas nantinya. Sehingga, bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Jangan pula dilupakan, peran serta penduduk lokal seperti Pak Danang dan Pak Nofeni terhadap keberhasilan ekspedisi tahun 2012 lalu sangatlah besar.

Sebagai gambaran, pada 21 Juni 2012, tim ekspedisi berhasil menemukan sikatan sulawesi seperti yang terlihat untuk pertama kalinya sejak tahun 1997. Saat itu, fokus pencarian dilakukan di daerah Baku Bakulu di luar Taman Nasional Lore Lindu, setelah kami bertahan di tenda selama tujuh hari.

Keberhasilan ini harus dilalui dengan kegagalan sebelumnya di tahun 2011 yang kala itu, tim ekspedisi tidak berhasil menemukan sikatan sulawesi yang dicari itu. Kala itu lokasi pencarian memang masih diprioritaskan di beberapa titik seperti Dananu Tambing dan seputaran Taman Nasional Lore Lindu, juga Anaso, Badaeha, dan Baku Bakulu.

Penjelasan ini tentunya menggambarkan bahwa memang diperlukan waktu yang lama untuk mendapatkan jenis yang baru. Selain itu, hampir seluruh jenis burung yang ada di dunia, sekitar 98 persen, sudah diketahui dalam ilmu pengetahuan. Sehingga sangat sulit untuk mendapatkan jenis baru. Menurut catatan LIPI, Indonesia saat ini memiliki jumlah jenis burung sebanyak 1.606 jenis.

Kondisi ini jelas berbeda dengan jenis ikan baru atau serangga yang mungkin jauh lebih mudah ditemukan ketimbang burung yang sudah banyak diketahui. Namun begitu, disinilah sisi menariknya, kita bisa menemukan burung jenis baru.

Jadi, tidak ada patokan waktu apakah dalam waktu 15 tahun, 17 tahun, atau juga 20 tahun, kita dapat menemukan jenis burung baru.

![Dewi Malia Prawiradilaga, anggota tim peneliti dari LIPI yang terlibat langsung terhadap penemuan sikatan sulawesi. Foto: Rahmadi Rahmad]()

Dewi Malia Prawiradilaga, anggota tim peneliti dari LIPI yang terlibat langsung penemuan sikatan sulawesi. Foto: Rahmadi Rahmad

Mongabay: Apakah ada peluang ditemukan spesies baru di Sulawesi terlebih Wallacea, mengingat wilayah ini kaya akan keragaman hayati?

Dewi: Tentu saja masih ada peluang untuk ditemukannya spesies burung baru di Wallacea, karena wilayah ini memiliki banyak spesies khas yang tidak akan ditemui di tempat lain di dunia.

Wallacea sendiri merupakan kawasan yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara kawasan Oriental dan Australasia yang kaya akan keragaman hayati. Pulau-pulau ini dibagi dalam tiga kelompok yaitu Sulawesi dan pulau satelitnya, Kepulauan Maluku, serta Kepulauan Nusa Tenggara.

Sulawesi merupakan daerah dalam kawasan Wallacea yang kaya akan keragaman faunanya. Termasuk, penemuan sikatan sulawesi ini. Selain tentunya ada anoa (Bubalus Spp.), babirusa (Babyrousa babirussa), dan maleo senkawor (Macrochepalon maleo). Saat ini, kami masih menggarap bakal spesies burung baru dari lokasi di Sulawesi Tengah lainnya serta Pulau Taliabu di Maluku Utara.

Papua juga berpeluang ditemukannya jenis burung baru. Mengingat, belum banyak misteri keragaman hayati yang terkuak di sana.

Mongabay: Bagaimana kondisi burung-burung di kawasan Wallacea, apakah terancam?

Dewi: Jelas terancam, karena burung banyak disukai dan dijadikan binatang peliharaan sehingga, sering ditangkap. Padahal, sudah banyak burung yang dilindungi undang-undang seperti UU No 5 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Selain ancaman dari penangkapan manusia, habitat alaminya juga sering dirusak atau dialihkan fungsinya. Perubahan iklim juga merupakan ancaman terhadap kelestarian flora dan fauna yang ada.

Sangat memprihatinkan tentunya, karena burung memiliki peranan penting dalam ekosistem ini. Mulai dari penyerbuk, penebar biji, hingga sebagai indikator alami kesehatan lingkungan. Kita juga belum banyak mengungkapkan fungsi dan potensi burung yang bermanfaat bagi kehidupan di alam.

Untuk Wallacea, masih banyak hal yang harus digali lagi terkait jumlah jenis burung yang ada dan juga persebarannya, karena ada yang tersebar di pulau-pulau kecil. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai ada burung yang punah sebelum kita mengetahui keberadaannya. Jangan sampai punah seperti yang terjadi dengan burung dodo.

![Dewi Malia Prawiradilaga menunjukkan koleksi spesimen burung yang ada di Museum Zoologicum Bogoriense-LIPI. Sekitar seribu spesimen berada di museum ini. Foto: Rahmadi Rahmad]()

Dewi Malia Prawiradilaga menunjukkan spesimen burung yang ada di Museum Zoologicum Bogoriense-LIPI. Sekitar seribu spesimen berada di museum ini. Foto: Rahmadi Rahmad

Mongabay: Peneliti asing begitu antusias ke Indonesia. Apa penyebabnya?

Dewi: Tentu saja peneliti asing sangat antusias ke Indonesia karena kita memiliki keragaman hayati yang tinggi dan masih banyak yang belum terungkap. Bagi para peneliti asing, pencarian jenis baru merupakan tantangan yang begitu menarik.

Bisa jadi, di negara mereka, segala pengetahuan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang mereka miliki sudah dikupas habis, sementara di Indonesia masih banyak misteri pengetahuan yang belum terungkap. Hal yang menyenangkan menurut para peneliti asing ini adalah kondisi alam kita yang indah, kaya, dan iklim yang cukup nyaman.

Mongabay: Penemuan sikatan sulawesi juga melibatkan peneliti asing. Apakah kita tidak mampu melakukannya?

Dewi: Dalam penelitian ada rangkaian yang harus dilakukan. Sebagaimana sikatan sulawesi yang menjadi jenis baru maka tahapan yang dilakukan adalah mendeskripsikan secara umum burung tersebut, bagaimana jenis suaranya, selanjutnya melacak kekerabatannya, hingga perbandingan tes DNA dengan jenis yang sudah ada yang tentunya sudah diketahui dunia pengetahuan.

Nah, yang bisa kita lakukan saat ini adalah deskripsi morfologi secara umum. Untuk melakukan tes DNA, kita belum mampu melakukannya.

Pertama, peralatan yang kita miliki sudah tertinggal jauh dari peneliti asing. Inilah kelemahan kita yang masih bergantung dengan peneliti asing, yang saya sendiri kurang setuju dengan hal ini. Tapi, saat ini memang harus dilakukan. Kedua, pendanaan untuk penelitian tidak memadai. Anggaran yang ada saja terkadang masih ditarik untuk keperluan lainnya.

Perlu dicatat, tidak semua temuan jenis baru dilakukan oleh peneliti asing. Peneliti kita juga ada yang menemukannya seperti punggok togian (Ninox burhani) dan kacamata togian (Zosterops somadikartai).

Mongabay: Bagaimana status kepemilikan sikatan sulawesi ini?

Dewi: Tetap di Indonesia karena sikatan sulawesi memang ada di Indonesia. Temuan ini memang sudah ada aturannya, jadi tidak akan dibawa keluar Indonesia. Sebelum penelitian hingga ekspedisi dilakukan, segala aturan dan perjanjian telah disepakati terlebih dahulu.

Segala pihak yang bekerja sama dengan LIPI dapat dikawal. Namun begitu, kita juga harus waspada karena pintu masuk untuk melakukan penelitian di Indonesia itu banyak. Bisa melalui penelitian mahasiswa atau kerja sama dengan universitas.

Dengan disatukannya Kementerian Riset dan Teknologi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sekarang menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Ristek dan Dikti) diharapkan akan ada perubahan yang signifikan dan koordinasi lebih baik terkait penelitian.

Mongabay: Apakah yang harus kita lakukan kedepan agar penemuan jenis baru dapat kita lakukan?

Dewi: gairah penelitian dan apresiasi terhadap ilmu pengetahuan harus ditingkatkan. Penghargaan terhadap alam Indonesia yang potensi alamnya luar biasa harus dilakukan dengan baik dan bijak.

Memang, kemungkinan ditemukan burung jenis baru selalu terbuka, namun alangkah baiknya jika jenis yang sudah ada kita jaga. Ini lebih utama, karena untuk menemukan jenis baru, kita tidak tahu kapan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Yang patut diingat, penemuan jenis baru merupakan awal dari perjalanan kita untuk menyibak misteri keragaman hayati alam Indonesia. Bukan setelah ditemukan lalu ditinggalkan. Tapi, kita harus mencari tahu lebih tentang jenis tersebut di alam, bagaimana sebarannya, berapa populasinya, dan apa peranannya.

![Sikatan bubik, jenis sikatan berukuran 13 cm yang sepintas seperti sikatan burrik. Foto: Asep Ayat]()

Sikatan bubik, jenis sikatan berukuran 13 cm yang sepintas seperti sikatan burik. Foto: Asep Ayat

Peneliti: Potensi Penemuan Jenis Burung Baru di Indonesia Sangat Terbuka was first posted on December 6, 2014 at 7:46 am.