![]()

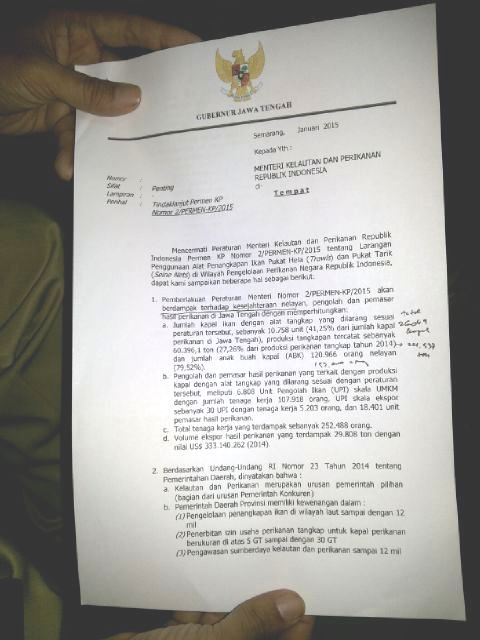

Hutan alam di Kalimantan ini terbabat perusahaan HTI guna menenuhi pasokan kayu bagi industri. Foto: Gapeta Borneo

Hasil penelitian Koalisi Anti Mafia Kehutanan dan Forest Trends menemukan penggunaan kayu oleh perusahaan besar diduga masih dipasok dari sumber-sumber ilegal karena konsumsi lebih besar dari pasokan legal yang tercatat di Kementerian Kehutanan. Bahkan, tahun 2014 perbedaan mencapai 20 juta meter kubik (m3) atau lebih 30%. Sedangkan, jika diakumulasi antara pasokan legal dan penggunaan industri, periode 1991-2014 terjadi perbedaan sebesar 219 juta m3 kayu!

Para 2007, pemerintah membuat Peta Jalan Revitalisasi Industri Kehutanan untuk menyelesaikan dua permasalahan utama, yakni ketidakcukupan persediaan bahan baku, dan kapasitas berlebih dalam pengolahan. Fase pertama Peta Jalan ini, 2009-2014, sudah terlewati, sayangnya dua masalah itu masih terjadi.

Mengacu Peta Jalan, sektor kehutanan harus memenuhi setidaknya 630 juta m3 dalam kurun 2007-2014 pada fase pertama. Dari temuan riset, hanya 49% dari target bisa terpenuhi. Sampai saat ini, pemenuhan kebutuhan perusahaan skala besar, masih tergantung dari hutan alam. Panen kayu dari hutan alampun, bukan dari tebang pilih, tetapi tebang habis.

Analisis Kementerian Kehutanan, mengindikasikan, pada 2005 konsumsi kayu bulat ilegal mencapai 20,3 juta m3, 46% dari persediaan kayu itu ilegal. Pada 2014, analisi koalisi tak berbeda jauh. “ “Ini mengkhawatirkan mengingat pasokan kayu lestari saat ini belum ada,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Walhi Riau, kala launching laporan pekan lalu di Jakarta.

Laporan itu menyebutkan, dalam kondisi ketergantungan kayu hutan alam dari pembukaan lahan, dan performa HTI di bawah standar, dibarengi kapasitas terpasang industri berlebih, penggunaan bahan baku kayu saat ini melebihi persediaan legal. Dalam laporan terakhir, APKI menyatakan pulp dan kertas hanya beroperasi pada kapasitas 80%. Jika sektor ini beroperasi pada kapasitas penuh, maka penggunaan kayu akan bertambah lagi 10 juta m3.

Dengan kenyataan ini, sebut laporan itu, pembangunan pabrik baru hanya akan memperparah masalah pasokan kayu yang sudah defisit. Jika peningkatan pasokan kayu legal tidak terjadi, dan pabrik beroperasi kapasitas penuh, ditambah pabrik pulp APP baru di Sumatera Selatan, juga di Kalimantan dan Papua, kekurangan pasokan kayu menjadi 44 juta m3. Dalam skenario ini, lebih 59% konsumsi kayu industri primer akan dari sumber-sumber ilegal.

Hasil riset berjudul Indonesia’s Legal Timber Supply Gap and Implications for Expansion of Milling Capacity ini juga memperlihatkan perbedaan data antara Kementerian Kehutanan dan asosiasi. Kondisi ini, mengindikasikan kredibilitas data Kementerian Kehutanan (kini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dipertanyakan.

Untuk itu, koalisi merekomendasikan beberapa hal. Pertama, kepada Kementerian LHK agar mengevaluasi menyeluruh kemampuan pasokan kayu Indonesia dan konsumsi industri. Kedua, Kementerian LHK menunda rencana perizinan penambahan kapasitas industri hingga evaluasi selesai dengan data akuntabel dan akurat. Ketiga, Kementerian LHK agar menghindari insentif bagi industri yang memungkinkan penggunaan kayu dari hutan alam dengan cara konversi hutan (hutan alam ke hutan tanaman).

Keempat, kepada penyediaan jasa pembiyaan agar due diligence lebih ketat terhadap industri kehutanan untuk menghindari risiko hukum dan pembiayaan.

![Sumber: presentasi Koalisi Anti Mafia Hutan]()

Sumber: presentasi Koalisi Anti Mafia Hutan

Riko juga memaparkan, betapa penguasaan HTI di Riau menghancurkan hutan dan gambut daerah itu. Kuasa izin perusahaan yang mencapai 1,6 juta hektar lebih ini juga menciptakan konflik dengan masyarakat. “Setelah hutan habis dijarah tak ditanami. Lahan dibiarkan kosong…,” katanya.

Pulau-pulau kecil di Riau, yang sesuai aturan tak boleh ada izin konsesi tak luput dari incaran HTI, seperti Pulau Rupat. Tak pelak, dampak pemenuhan kebutuhan kayu seperti ini, katanya, banyak kerusakan alam dan lahan gambut “Ini kegagalan industri pulp and paper buat menanam, mereka lebih senang menebang.”

Grahat Nagara, Juru Bicara Koalisi Anti Mafia Hutan mengatakan, konsumsi industri lebih dari pasokan kayu legal yang tercatat ini memberikan dampak ganda. Tak hanya kerusakan lingkungan, konflik sosial juga kerugian negara. “Sekitar Rp55 triliun kekayaaan negara tak terpungut periode 1991-2014. Yang dibayarkan kepada negara hanya bagian sangat kecil,” katanya.

Togu Manurung, Ketua Forest Watch Indonesia (FWI) juga menanggapi. Menurut dia, temuan koalisi ini harus menjadi perhatian utama. Karena, sudah ada peta jalan revitalisasi industri kehutanan Indonesia, tetapi tak terealisasi.

Dia menceritakan, pada 2007, bersama tim membuat peta jalan revitalisasi industri kehutanan Indonesia. “Saya yang buat, saya ketua. Saat itu penasehat Menteri Kehutanan. Bentuk tim, ada pakar-pakar dari dalam dan luar Kementerian Kehutanan,” katanya.

Sebelum 2007, sudah lebih tujuh tahun industri kehutanan pengelolahan kayu mengalami permasalahan serius, yakni, kekurangan pasokan kayu. Kekurangan besar itu, ditutup dengan kayu curian, dari hutan alam dan taman nasional.

“Volume kayu ilegal, per Januari 2003, 51 juta meter kubik per tahun. Produksi kayu legal dari HPH, kurang dari 12 juta meter kubik. Jauh lebih besar ilegal. Ini masalah serius dan hasilkan kerusakan hutan sangat massif.”

Lalu bikin peta jalan revitalisasi industri perkayuan nasional dengan sasaran ke depan pasokan bahan baku kayu tak lagi dari hutan alam tetapi HTI dan hutan tanaman. Namun, yang terjadi, pembangunan HTI sampai hari ini berjalan sangat lambat dan data terbitan Kementerian LHK sangat bermasalah.

“Peta jalan mungkin yang bagus prosesnya tapi tak pernah dijalankan.”

Seharusnya, kata Togu, Indonesia bisa menghasilkan banyak sekali kayu karena berada di daerah tropis, yang bisa panen matahari sepanjang tahun. “Pohon bisa cepat tumbuh. Harusnyalah, Indonesia punya keuntungan komparatif, dan mampu mengkapitalisasi keunggulan ini untuk produksi banyak kayu. Ini yang tak dilakukan selama ini. Kesalahan fatal yang harus dikoreksi,” ujar dia.

![Sumber: presentasi Koalisi Anti Mafia Hutan]()

Sumber: presentasi Koalisi Anti Mafia Hutan

Pintu masuk dari kayu konversi

Aditya Bayunanda, Koordinator Jaringan Hutan WWF Indonesia mengatakan, Indonesia sudah menerapkan sertifikasi verifikasi legalitas kayu (SVLK) yang wajib bagi semua unit manajemen kehutanan, termasuk kayu-kayu dari hasil konversi dari hutan ke kebun, tambang atau yang lain.

“SVLK kalau benar-benar dilakukan konsekuen akan jadi solusi. Ia memungkinkan pihak lain verifikasi.”

Sayangnya, masih ada kelemahan karena dalam implementasi tak menyeluruh. Sampai saat ini, katanya, kayu-kayu konversi atau dari izin pemanfaatan kayu (IPK) belum ber-SVLK. “Jadi, wajar saja kalau ada pintu masuk dari sini. SVLK punya kekosongan besar karena tak dijalankan pada kayu-kayu konversi dan IPK. Kayu-kayu IPK itu tempat pencucian paling mudah kayu-kayu ilegal. Karena areal sudah bersih, bukti fisik sudah bersih. Gak jelas, sudah tak bisa verifikasi.”

Koalisi Anti Mafia Kehutanan ini, antara lain terdiri dari Walhi, Auriga, Eyes on The Forest, ICW, Jikalahari, IWGFF, Transparency International dan WWF.

Banyak yang terlibat

Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ketika dimintai tanggapan soal riset Koalisi Anti Mafia Kehutanan ini, langsung membenarkan. Dia juga menghitung soal selisih antara pasokan kayu dan penggunaan industri serta melihat ada sumber kayu ilegal.

Menurut dia, laporan dari Kementerian Perdagangan juga mengindikasikan hal sama. “Kalau dilihat ekspor juga gitu. Kata Perdagangan, ada US$10 miliar tetapi menurut yang dideteksi dari legalitas kayu cuma US$6,6 miliar. Trus yang lain dari mana? Berarti kita kehilangan. Aku langsung mikir, itu soal illegal logging,” katanya di Jakarta.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, katanya, sudah mempunyai data dan sedang memformulasikan masalah ini. Pelaku, kata Siti, tak hanya kalangan swasta, juga sampai TNI. “Kita sudah punya data, swasta yang terlibat, lokasi di mana dan tinggal sedikit lagi. Berkoordinasi dengan Polri. Karena ada unsur-unsur TNI saya mesti konsul dengan panglima,” katanya.

Menurut dia, modus illegal logging itu bermacam-macam dari pemberian izin sampai pembabatan dalam luasan kecil tetapi banyak. “Ada yang tahu-tahu sudah rapi jadi sawit. Ada yang terjadi aja, kecil-kecil, banyak, di ujung-ujung, di pinggir-pinggir, lewat IPK. Ada kena di transportasi. Begitu dicek surat, dan kejadian lain, volume dengan surat lain, bisa juga ngambil di daerah yang tak berizin, dia punya izin lalu ngambil di luarnya. Macam-macam model. Kita sudah petakan,” ucap Siti.

Dia menyadari, pembalakan liar dengan berbagai modus ini terjadi karena pengawasan lemah, termasuk dengan begitu banyak izin keluar di kawasan hutan. “Iya, itu dari awal saya bilang, kita kasih izin banyak-banyak tapi kesalahan tak lakukan pengawasan dengan baik dan lengkap. Saya pikir, malah bagus, pengawasan bareng-bareng aja dengan independen, biar integritas terjaga semua.”

Untuk itu, katanya, kementerian akan mengintensifkan kerja sama dengan PPATK. Sedang internal kementerian, katanya, dilakukan upaya pemurnian birokrat. “Yang pasti, birokrasi dimurnikan, kembali jadi birkorat beneran dengan segala tanggung jawab.”

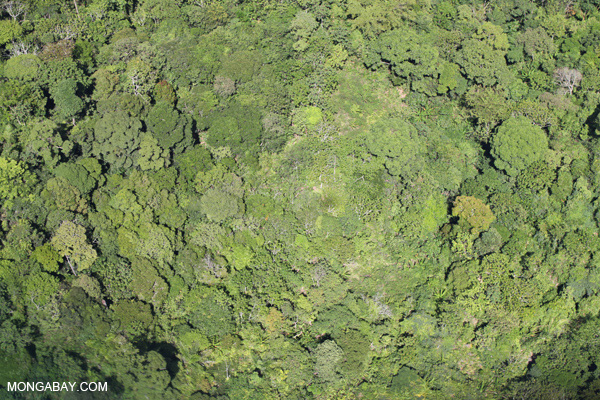

![Perbandingan pasokan kayu dan penggunaan oleh industri. Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan]()

Perbandingan pasokan kayu dan penggunaan oleh industri. Sumber: Koalisi Anti Mafia Hutan

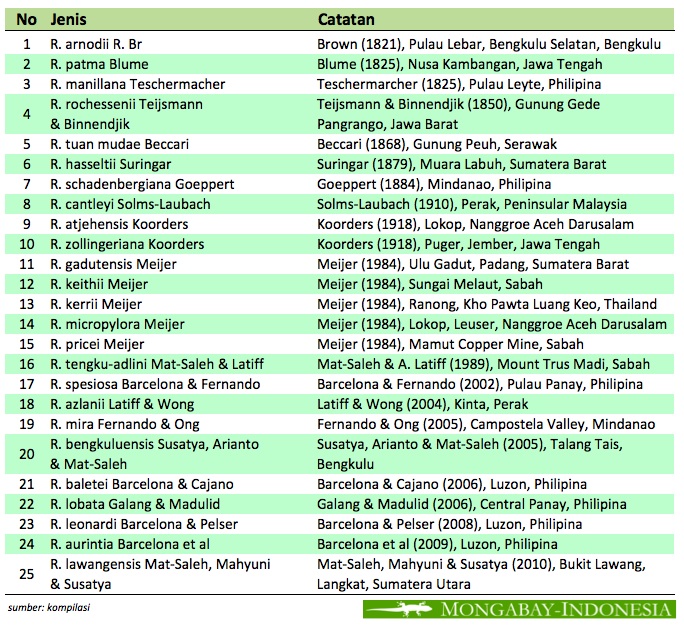

| Poin-poin temuan penelitian Koalisi Anti Mafia Kehutanan:

*Sektor kehutanan terus berevolusi dari komoditas utama kayu lapis menjadi pulp dan kertas.

*Hal ini akan meningkatkan tekanan pada sektor hutan tanaman, baik terhadap luas HTI baru maupun tingkat produktivitas HTI.

*Karena itu, peningkatkan konflik sosial baru berpotensi terjadi seriing dengan dibukannya HTI baru.

*Masih ada kekurangan 86 juta m3 dari target pasokan kayu HTI sebagaimana dicanangkan dalam Peta Jalan Kementerian Kehutanan, atau industri mestinya harus menghasilkan 46% lebih banyak pasokan kayu

*Pasokan kayu HTI tidak cukup untuk menunjang produksi pabrik pulp saat ini; peningkatan kapasitas produksi akan memperparah situasi.

*Industri kehutanan akan terus membutuhkan kayu dari hutan alam sebagai sumber bahan baku. Tekanan ini akan “terfasilitasi” oleh pabrik pulp yang bisa menerima bahan baku dari berbagai tipe kayu.

*Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk melengkapi inventori HTI yang ada saat ini dan data pembukaan hutan yang dibuka untuk HTI baru.

*Pasokan kayu dari pembukaan lahan untuk HTI dilaporkan menurun, namun proses ini tidak lagi diregulasi dengan izin IPK – kayu yang dipanen selama pembukaan lahan untuk HTI saat ini dilaporkan di dalam Laporan Tahunan Kementerian Kehutanan sebagai kayu yang berasal dari sumber “lainnya”. Hal ini dapat berdampak terhadap kerangka kebijakan yang mengelola proses konversi hutan, termasuk kegiatan pemantauannya. Ini cukup mengkhawatirkan karena di masa lalu saja, ketika izin IPK masih bisa berlaku, kontrol konversi hutan saja tidak memadai (volume kayu yang ditebang saat pembukaan lahan untuk perkebunan kayu dan kelapa sawit jauh melampaui volume yang dilaporkan dalam IPK).

*Konversi lahan yang kurang diregulasi dengan baik cenderung merugikan pendapatan negara, karena kayu hutan alam yang seharusnya dikenakan iruan Dana Reboisasi (DR) tidak lagi terpantau ketika dimasukkan dalam kategori HTI (atau tidak dilaporkan dilaporkan sama sekali).

*Konversi lahan yang kurang diregulasi dengan baik dapat berdampak buruk terhadap kontrol SVLK yang bertujuan mencegah pencucian kayu ilegal ke dalam rantai pasokan yang legal. Hal ini dapat merusak legalitas peraturan perundang-undangan yang diatur oleh VPA.

*Untuk data yang paling terkini, antara 2009–2013, deforestasi terkait dengan pembukaan lahan berkontribusi terhadap 60% hingga 74% dari seluruh kayu yang dilaporkan berasa dari hutan alam. (Catatan: Hal ini tidak mencakup kayu yang kemungkinan besar dipanen saat pembukaan lahan untuk perkebunan namun tidak dilaporkan dalam perijinan IPK. Jika volume ini dimasukkan, maka kemungkinan akan meningkatkan kontribusi kayu yang dipanen dari deforestasi hingga hampir 90%).

*Secara keseluruhan, penggunaan kayu yang dilaporkan terus melampaui persediaan legal.

*Kementerian Kehutanan cenderung melaporkan tingkat penggunaan kayu yang lebih rendah: i) laporan produksi pulp dari industri lebih besar dari pemerintah, ii) penggunaan kayu oleh pengelola berskala kecil tidak termasuk, begitu juga dengan kayu yang diselundupkan tidak dilaporkan.

*Kesenjangan antara penggunaan dan persediaan kayu legal cenderung lebih besar daripada yang dilaporkan di sini. Hal ini tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam tata kelola tetapi juga indikasi terjadinya pendapatan negara yang tidak terpungut.

*Peningkatan kapasitas yang telah direncanakan akan memperparah kesenjangan persediaan kayu secara legal, dan industri akan terus bergantung pada pasokan kayu hutan alam yang sangat mungkin tidak dilaporkan, dan ilegal.

*Indonesia sebaiknya tidak meningkatkan kapasitas industri hingga kekurangan persediaan kayu sudah teratasi. Kajian independen, dengan data yang akurat untuk dievaluasi, dapat mengkonfirmasi persediaan kayu secara legal dari HTI dan hutan alam.

Sumber: Penelitian Koalisi Anti Mafia Kehutanan |

![Sumber: presentasi Koalisi Anti Mafia Hutan]()

Sumber: presentasi Koalisi Anti Mafia Hutan

Riset Temukan Kayu Ilegal Topang Industri, Menteri Siti Buka-bukaan Soal Pelaku was first posted on February 24, 2015 at 1:44 am.